カレンダー

| 04 | 2025/05 | 06 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

フリーエリア

最新CM

最新TB

プロフィール

HN:

No Name Ninja

性別:

非公開

ブログ内検索

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

◆9月5日(金曜日)第27日(はれのち雨)8:30-17:50 岸本・下垣・川畑・黒川・白井・藤原・日野・小谷+河野正訓・土屋・金・〓、北

◆9月5日(金曜日)第27日(はれのち雨)8:30-17:50 岸本・下垣・川畑・黒川・白井・藤原・日野・小谷+河野正訓・土屋・金・〓、北【見学者】北山峰生氏・寺前直人氏、

・南北畦南半の撤去をめざす

・午前は天気がよく、排土もよく乾いていたが、14:00頃から断続的に雨。大阪市と泉州に大雨洪水警報。畦の土がフルイ切れなかったのが残念。

【東南区】

・第1Qは壁面写真のための清掃。昼前に写真撮影を完了し畦撤去にかかる。

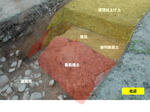

・表土、黄褐色土、炭層までを除去した。遺物の多い赤褐色土以下は明日。

・炭層より、定角式銅鏃1、碧玉製紡錘車(以前のものと同一個体)が出土。

【西南区】

・サブ畦壁面の実測後、撤去にかかるが未完。

【東北区】

・南北畦北半部の層位図作成のための壁の精査(途中)。

◆9月4日(木曜日)第26日(はれ)8:30-18:40 岸本・下垣・川畑・守田・黒川・白井・呑村・日野・小谷、北野(市教委)、奥田尚氏(石材鑑定)

【見学者】鹿野塁氏・高松雅文・金澤

・天気良く、フルイも順調。

・自動追尾トータルステーションがやってきた。

【東南区】

・サブ畦撤去部を含めた底部の控え積み礫面の清掃。

・南北畦南半の壁立て、層位図の作成(完了)。

・東南隅部の壁面精査、下部で板石群検出、控え積みの可能性もある。

【西南区】

・盗掘坑際の礫の撤去。これまでかなり残し気味であったが、これを西方へ掘り進め、盗掘坑壁にへばりついたものに限定して残すべく、除去を進めた。

・底面で控え積み純礫層の検出。

・サブ畦除去のため、畦際のみサブトレ風に一段落とし、畦壁の層位図作成。

◆9月03日(水曜日)第25日(くもり時々雨)8:30-18:10 岸本・下垣・川畑・白井・日野・小谷+守田、桑野(市教委)

・テントがあるので雨でも掘ることはできるのですが、排土を濡らさないようにするのは困難で、フルイができない。このところ雨ばかりで、かないません(右)。

【東北区】

・東辺の盗掘壁の精査。盛土面を検出し、墓坑ラインを検討したが、いまのところ未決着。さらなる精査が必要。

【東南区】

・サブ畦を撤去すべく、清掃、写真、図面作成。午後から畦の撤去にかかり、ほぼ完了する。板石は新たに小さな1枚を検出したのみで、続かない。いまのところ、壁体基底部のみが一部残存するのみとの見方が優勢だが、さらに検討したい。

・底面の控え積み礫面検出はほぼ南まで行きつき、清掃にかかる。

・なお南北畦だが、レーダー探査反応のセンターを読み取って設定したものだが、地表では中軸でも、深さ1.5m近く掘ると、下場は30㎝~50㎝近く外にならざるをえず、現状では想定中軸の縦断面とはなっていない。想定中軸通りに石室があったとしても、現状の畦壁は、東に寄った位置になってしまう。困ったものだ。

・なお、現状では、板石西端から南北畦までは20㎝程度にすぎない。それでも石棺があれば、壁に現れるのではないかと思われるが見えず、石棺が据わっていないことも考えなければならない。現状の畦幅は未計測ながら裾では1mほどになっているようなので、石棺が完全に内部に隠れていると、なお期待してはいるが・・・

【西南区】

・久しぶりに作業を行う。西壁からずった大きな円礫等について、できるだけ残してきたが、ほんとうに盗掘壁にへばりついているもののみに限定するため、西側へ押すこととし、礫の除去を進めた。

・また、底面の控え積みの円礫面の検出も、サブ畦の南北で進めた。

※盗掘壁四周には、墓坑埋土最上層に使われたか(?)と思われる大きな円礫が、内部にずり落ちている状況。これは盗掘後、掘り抜いた礫を放り込んではいるが、隙間だらけであるのが徐々に動き、盗掘時には壁面に残存していた墓坑埋土上部が内部に崩落していったことを示している。最終的に墓坑は粘土でパックされているため、粘土面は傾きながら残存していても、下部が崩落し、オーバーハングしている地点も少なくないようである。いずれにしても、こうした崩落やズリ落ち状況は、動いてはいるが、墓坑埋土上部の姿を復元する上で必要なデータであると考えている。したがって、いきなりこれらを撤去せず、ズリ落ち状況を写真および図面で記録を取っておきたいと考えている。したがって、現状では、こうした状況にある部分では、大きな礫を残して維持したいと考えて、盗掘壁面を完全に出さないでいる。取り除くのは簡単なのだが、以上の考え方でいまはやっている。これで図化などの手間が増え、掘り上げにも時間を食うことになるが。

◆9月02日(火曜日)休み

◆9月01日(月曜日)第24日(晴)8:30-18:30 岸本・川畑・所・黒川・白井・藤原・呑村・日野・小谷・永井、樋原(大阪市大)、北野(市教委)

【東北区】

・東辺の新しい掘り込みについて、層位図完成後、除去。ずった大きな円礫などを検出。底面では控え積みの礫面をほぼ出し終わる。

【東南区】

・サブ畦北では、ほぼ控え積みの礫面を出し終わる。壁体かと思われる板石積みを精査したが、壁面かと思われたもっとも南北畦に近い板石の下部には、板石は続かない。動いているのか、ほんとの基底部のみの残存か。

・サブ畦南では、へりの部分の精査の結果、盗掘埋土をほぼ取り除き、墳丘盛土面を検出した。2006年度調査で、東辺では盗掘の掘り込みが墓坑上口よりも広いことが判明していた通り。そして、現状の底部近くで、残存する墓坑東辺ラインを検出し、そこから控え積みの円礫が充填されている状況を確認した。

・サブ畦北でも墓坑東辺を検出。

・底面の控え積み円礫面の検出は半分程度。

◆8月31日(日曜日)第23日(晴)8:30-18:30 岸本・下垣・川畑・所・黒川・白井・藤原・呑村

・盗掘坑底部に到達!石室壁体および控え積みの円礫を検出!

【東北区】(写真右上)

・北辺(写真左側)で、ズッた大きな円礫下位で(土嚢のところ)控え積みの円礫(純礫層)を検出。

・東辺(写真右側)新しい掘り込みの状況について、写真撮影後、層位図作成中。

【東南区】(写真下の2枚)

・盗掘埋土下層を掘り下げ、底面で、控え積み円礫(純礫層)を検出。

・サブ畦より南(写真下左)

・サブ畦より北(写真下右)

・写真下右では、南北畦の脇で(写真の下位)板石が水平に据わったまま検出され、4段くらいの重なりを確認した。墓坑の少なくとも下位においては、壁体の板石の外側はすべて礫で充填しているようである。

・サブ畦より南では、板石列は確認されず、赤色土がある。壁体は完全に撤去され、粘土床の残骸なのかもしれないが、明日、清掃し精査しよう。もし壁体がなくなっているのだとしたら、盗掘時の掘削はほぼ壁体は最下部におよんでいるということになる。

◆8月30日(土曜日)降雨のため休み

◆8月29日(金曜日)第22日(くもり)8:30-18:15 岸本・下垣・川畑・白井・藤原・日野・小谷

・東半分での決着(残存壁体・控え積み・石棺)をめざす。

【東北区】(写真右上)

・北辺について盗掘壁をめざし、礫を多数含む埋土を削り、ずった状態の板石や大きな円礫が姿を現し、フレームが確定しつつある。

・東辺では、盛土とみまがう均質な黄色土ながら、締まりのない土壌が問題となってきたが、昨日までに、盗掘埋土である赤褐色土が下部に入っていることが判明し、ダメ土と確定したのではずす。わずかだが、確実に埴輪を含むので、墳丘盛土でないのは確実。掘り下げての断面観察によれば、キャンプファイヤーの黒色土の下位で、中心が調査区の東にある、なんらか掘り込みがなされたと考えられる。ほぼ盛土を掘削し、それをま埋め戻したもので、見た目は盛土とほとん

【東南区】(写真右下)

・昨日、墓坑埋土が分離し落ち込んだ状況の写真を撮影したので、これを除去し、あわせて盗掘壁面の検討をおこなった。掘削は大きく進み、東南区でも東南隅部で確実な壁面を検出した。2006年度東トレンチで判明していたように、東辺では盗掘の掘り込みは墓坑よりも広く、検出した壁面は墳丘盛土面で、下部で墓坑埋土かと思われる赤色土がすこし顔を出した。これでフレームは明確になり、あとは、盗掘壁がどう下り、残存面を検出する準備が整った。いよいよ石室・石棺をめざした本格的な掘削にかかる。

◆8月28日(木曜日)第21日(あめ)8:30-12:30 午後は遺物整理(鉄器洗浄) 岸本・下垣・川畑・白井・藤原・日野・小谷

・東南区に集中する方針で望む。また、東西畦の北に設置したサブ畦は効果が薄く、また東北区の全体像を把握しずらくするので、撤去を決める。

・東南区は粘土層の分離・ずった状態の写真記録を残すこととし、朝から清掃にかかり、昼前、雨の中、なんとか撮り終わる。

・東北区は畦の撤去、ほぼ終了。

・午後も天候の好転がのぞめないので、現場作業をやめ遺物整理とする。

・明日、出直しである。

◆8月27日(水曜日)第20日(くもり)9:00-18:40 岸本・下垣・川畑・白井・藤原・呑村・日野・小谷・永井

・盗掘坑埋土下層(赤褐色土)の掘削。

・同じように礫混じりの埋土ながら、下層に黄色土、中央部上層に赤褐色があり、赤褐色土から除去しており、本日、かなり下げたが、まだ石棺の顔は拝めていない。

・色は異なるが、これは周囲や上層の土壌、被熱の影響などで、同一層とみるべき。

・盗掘後、石をとにかく放り込んでいる。さらに上部に土を放り込んだか自然に埋まり、一定部分までは、礫の空隙の間に土砂が流入するが、およばない下層では、ほぼ礫がかみ合った状態である。

・本日、赤褐色土の下層で黄色粘土を確認した。しかしこれも同一層で、上や横からの雨水の流入により粘土層を形成したとみる。礫の堆積の最下層に粘土層ができ、上部は土壌がはいり、その間が純礫層のまま、というのが今の見方。

・西側は直に掘り込まれ、墓坑の控え積みが残り、それがずっている状態で、なかなかこれを維持しながら掘削するのが困難である。動いているが、ずった状況の記録も必要かも知れない。

・東側(東南区)は大きく掘り込まれているため、ここをまず掘り切って、壁体や控え積みの残存面、そして石棺を露呈させ、残存状況を確認することで、西側について見通しをもって仕上げを考えるのが妥当か。

・また畔をどこまで維持するかも考えなくてはならない。残存面まで掘りきって、層位図を描き、それからはずすのが順当ではあるが、掘りにくく、また危険でもある。ともかく、礫層で崩れやすいので、安全に注意する必要がある。そして、どこかの段階で畔をあるレベルまで撤去し、層位図を書き足していくことも考える必要があると思う。

・ともかく、明日は、今後、どう掘っていくかを考える日となりそうである。

◆8月26日(火曜日)第19日(くもり)8:50-18:35 岸本・下垣・川畑・白井・藤原・呑村・日野・小谷

・盗掘坑埋土下層(赤褐色土)の掘削。

・礫が密に投棄され、隙間が多数あり、そこに上から土砂が流入している状況、一定の深さに達すると、空隙のある礫層となる。

・墓坑埋土は、北西区の天井石らしいものなどの状況からすると、被覆粘土をかねるようなものであった可能性が想定できる。墓坑上口のかなり下位に天井石が位置するのでなく、天井石、最上部の控え積みの直上に20~30㎝の粘土を貼って、墓坑を埋め、とくに上面を赤くしている可能性がある。

・墓坑埋土を検出しているところでは大振りの川原石が粘土に貼り付いた状態であり、最上面の控え積みの状況を示しているのかもしれない。

【東北区】下垣→岸本・小谷

・畦より南では、東側では混礫黄色土正面を出し、中央部の赤褐色土がまだ掘り切れていない。中央部を境に、中央部の赤褐色土は深く落ちる。ただし、この赤褐色土は、火熱による赤化かとも考えられ、層位はかわらないように思われる。

【東南区】川畑・呑村

・赤褐色土の掘り下げ、あいかわらず鉄片が出土。

・この調査区でも、東南隅部から一段下がったところに大きな石がならぶ。すべて崩落し動いたものだが、もとは控え積みか。

【西南区】白井・日野

・畦より北は、おおむね赤褐色土を除去。

・畦より南側はまだまだ。

【西北区】藤原

・畦より北は、天井石を露出させる。

・畦より南は、ずった大きな川原石を現段階では残しつつ、赤褐色土を除去する。

◆8月25日(月曜日)第18日(晴れのちくもり) 8:30-18:35 岸本・下垣・所・川畑・白井・藤原・呑村・日野

・朝、盗掘坑埋土下層(赤褐色土)の礫投棄状況の写真撮影。

・11:00より、東西畦を2本追加した上で、掘削開始。

・鉄鏃・銅鏃、鉄小札ほか鉄器片が出土し始める。

◆8月24日(日曜日)第17日(くもり) 8:30-18:00 岸本・下垣・所・川畑・黒川・白井・藤原・呑村・日野・小原+若杉・角南、北野・桑野(市

・写真撮影にむけた清掃。事情あり撮影は明日の朝。

◆8月23日(土曜日)第16日(くもり)8:45-18:20 岸本・川畑・白井・藤原・日野・小原、桑野(市教委)

・盗掘坑壁面の精査と、写真撮影にむけた礫出し。

【東北区】日野・小原(午前)

・礫出し終わる。

【東南区】川畑・小原(午後)

・礫出し80%完了。

・以下のような西側に対して、東側はほぼ破壊されており、壁体も含めて東側を大きく壊し石棺を

【西南区】盗掘坑精査と礫出し。

・ここでも粘土直下に大きな円礫があり、これらは盗掘坑に投棄されたものとは考えにくい。西北区とともに、西側は中央側が盗掘され荒く埋め戻された後、空隙に墓坑埋土の赤土や礫が少しずつ落下したような状況が認められる。

【西北区】藤原

・礫出し終わる。

◆8月22日(金曜日)お休み

◆8月21日(木曜日)第15日(はれ)8:30-18:10 岸本・川畑・黒川・白井・藤原・日野・小谷、桑野(市教委)

・盗掘坑壁面の精査と、写真撮影にむけた礫出し。

【東北区】黒川・白井・日野

・盗掘坑壁面は決着済、礫出し、終わらず。

【東南区】川畑・小谷

・壁面精査。赤色土が一部顔をのぞかせているが、盗掘坑の輪郭は未確定。ほぼ問題ないと思われるが、東南区は大きく掘り抜かれている可能性が高く、ほかの地区と状況が異なり、最終決着は掘り進んだ段階に持ち越す。

【西南区】手をつけず

【西北区】藤原

・根撹乱が大きく入り込み、ほぼ盗掘坑壁面を検出する。周囲の粘土層・墳頂仕上げ土が、内部の空隙化によってずり落ちている状況が認められる。粘土層直下で天井石かと思われる大きな石がやや傾きながら姿を現す。北木口は残存している可能性が出てきた。

※午前、前日の排土をフルイにかけたところ、碧玉製紡錘車と小札が見つかった。鉄器片はほかにも出ているが、古墳時代のものか、器種などは不明。小札は高さ2.6㎝と小さい。

◆8月20日(水曜日)第14日(はれ)8:30-18:15 岸本・下垣・川畑・白井・藤原・日野・小谷・永井

・炭層の掘削を開始し、ほぼ完了した。

・炭層下の盗掘埋土2(下層)の礫充填状態の写真撮影を行うのが次の課題。炭層下でただちに礫出しをしてもよいのだが、全体に盗掘坑を段下げし、盗掘坑の輪郭を明確にし、その底に礫がはまりこんでいる写真を撮影したいと考えている。

・したがって、炭層除去後、各調査区の盗掘坑斜面を精査し、壁面が確実に出ているのか、表層の汚れた土がかぶっていないかを、この段階で勝負しておく必要がある。

【東北区】下垣→岸本

・東北区はほぼ墓坑埋土が露出しており、赤い粘土層であるので壁面の確認は容易であり、ほぼ検出し、段差をつけた。明日は礫出し。

【東南区】川畑・小谷・永井

・黒色土除去し、下層の盗掘埋土2の礫出しだが、礫が非常に密度濃く、一定の段下げにするにしても、礫の除去がかなり大変である。

・この地区では、確実な盗掘壁面(つまり壁に見えるのは墓坑埋土)をとらえていない。

・ここまで、仕上げの化粧土と考えてきた黄色層が隅部にはあるが、たよりなく、この地区では盗掘の上口は現調査区より外にあり(2006年度成果によると東辺は確実)、全体が深く下がる可能性が高い。

【西南区】白井・日野

・他地区への助っ人参加のため、炭層の除去で止めた。この地区も、既に墓坑埋土が出てきているので、壁出しはそう困難ではないと思われる。南側では高い位置で礫面を出したままなので、これも20㎝は下げる予定。

【西北区】藤原

・炭層除去し、北側では墓坑埋土の粘土層確認。しかしその上の黄色土は仕上げの化粧土ではないようであり、2006年度段階に掘り切れていないババ土と思われる。明日は壁面を確認しフレームを完成させ、その後、礫出し。

※ブログを新しくする。

◆8月19日(火曜日)第13日(はれ)8:30-17:30 岸本・下垣・川畑・黒川・白井・藤原・日野・小谷・永井

・午前中、炭層上面全体写真のための清掃、午後、写真撮影完了。

・第4Qは、炭層上面の10㎝コンタの等高線をまわしこれを記録とする。

・発掘器財等の片付けをして、17:30なので、久しぶりに早めに切り上げ、炭層の掘削は明日の朝からとする。

◆8月18日(月曜日)第12日(くもり)8:30-18:15 岸本・下垣・川畑・黒川・白井・藤原・日野・小谷・永井+守田、桑野(市教委)、〔見

・朝、盗掘状況図(1/10)のレベリング残り完了後、中央部の盗掘埋土1(現代)を除去し、キャンプファイヤーによる炭層上面の検出にかかり、ほぼ完了する。朝顔形(壺形)埴輪口縁の鋸歯文のばっちり入った破片出土。

【東北区】下垣

【東南区】川畑・小谷

【西南区】白井・日野

【西北区】藤原・永井

◆8月17日(日曜日)第11日(はれ)8:30-18:30 (岸本)・下垣・川畑・黒川・白井・藤原・日野・小谷・小原・永井

・盗掘状況図(1/10)の実測を完了する。レベル記入途中。古い土嚢の処理完了。

【東北区】下垣・永井

【東南区】川畑・小谷

【西南区】白井・藤原・小原

◆8月16日(土曜日)第10日(くもり)8:45-18:30 岸本・下垣・川畑・藤原・小谷・小原・永井、〔見学〕駒田柏原市教委社教課長、金谷健一(大阪市大OB)

・盗掘状況図(1/10)割り付け後、昼から実測にかかる。古い土嚢の処理半分。

【東北区】下垣・永井

【東南区】川畑・小谷

【西南区】藤原・小原

◆8月15日(金曜日)お休み

◆8月14日

・盗掘埋土1(現代)礫投入状況面の写真に向けての清掃、16:00から写真撮影、完了。

◆8月13日(水曜日)第8日(はれ) 岸本・下垣・川畑・所・白井・藤原・呑村・小谷・永井

【西南区】(岸本・下垣・白井)

隅部で墓坑埋土の赤色粘土を検出。撹乱等で内部を探りながら、おおよそ構造を把握。墳頂部の化粧土をいくらか削りすぎたが、この区画では、盗掘撹乱坑の埋土1直下で墓穴埋土が一定程度露呈していることをつかむ。

学習会(飲み会)~2:00

◆8月12日(火曜日)第7日(はれ)岸本・下垣・川畑・所・白井・藤原・呑

【東北区】(呑村・日野・小谷)礫面(任意面)の清掃。

【東南区】(下垣・川畑)礫面の検出。

【西南区】(白井・藤原・永井)撹乱の掘削。礫面の検出。

・全体に第1段階の礫面写真にあと一歩、明日の写真は無理だが、明日の内には礫面検出を完了し、周囲の清掃にかかり、14日に、第1面の全体写真が撮影できそうである。

◆8月11日(月曜日)第6日(はれ)岸本・下垣・川畑・所・黒川・白井・日野・小谷+新谷・樋原、北野(市教委)

【東北区】(下垣・日野)礫面(任意面)の検出。

【東南区】(川畑・小谷)撹乱層の掘削、礫面の検出。

【西南区】(白井・新谷・樋原)撹乱の掘削。撹乱坑は東側に比べて緩傾斜で、深い掘り込みは推定中心から西約2mの位置。

◆8月10日(日曜日)第5日(はれ)岸本・下垣・川畑・所・黒川・白井・呑村・日野、桑野(柏原市教委)

【東北区】(下垣・日野)攪乱層の掘削、ほぼ礫面(任意面)に達する。

【東南区】(川畑・呑村)撹乱層の掘削、あと半分。

【西南区】(岸本・白井)少し深く(15㎝程度)まで表土として除去を完了、地区割りまで済ます。

飲み会のため(二日酔いのため)アップが翌日になりました。酔って電話をした方、すいません。

◆8月09日(土曜日)第4日(はれ)岸本・下垣・川畑・黒川・白井・呑村・日野・永井+戸根+桃井、桑野(柏

・東北区(下垣・呑村・日野)、東南区(川畑・永井)に加え、残る西南区も助っ人2人(戸根・桃井)で掘削開始。

【東北区】墳頂盛土面の精査、攪乱の掘削(約15㎝)。撹乱壁は緩やかに下っていく。

【東南区】表土の除去完了。地区割り後、墳頂盛土面の精査、撹乱の掘削(約20㎝)。

【西南区】表土除去まで。一部深くなったところで墳頂盛土を確認。全体に表土をもう少し削り込んで、下位で撹乱の輪郭を検出する必要がある。

・特製のフルイ(未完)を東北区の排土で試行。迅速な土壌フルイが可能となる。

画像が消えてしまい復旧できません。今日はもう寝ます。

◆8月08日(金曜日)第3日(くもり)8:30~18:20 岸本・下垣・川畑・諫早・黒川・白井・呑村、桑野(柏原市教委)

・東北区、東南区の2箇所に分かれて掘削開始。

・ともにおおむね表土除去を完了する。

【東北区】東北隅部で墳頂盛土面を検出し、おおよそ攪乱の輪郭が出る。50㎝方眼の地区割りを済ませる。

【東南区】東南隅部で墳頂盛土面を検出するが、東北ほど明確でない。

・草刈り機が登場し、自力で草刈りが可能となる。

・コンパネと丸太杭で石置場を設置、埋め戻し土中の多量の礫を前方部側へ移動。

・2006年度第〓トレンチの埋め戻し土が流出し、土嚢が見えていたので、土を補う。

・特製のフルイを製作途中(90×80㎝)。

※やっとゆっくり眠り、元気を回復(岸本)

・現在の作業は右のような状態をめざしています。

・黒色土は戦後のキャンプファヤーに由来するもので、周囲に盗掘の排土がクレーター状に盛り上がっており、中央にあいていた大きな穴を利用したようです。 その後、徐々に穴が、礫を多量に含む土壌で埋められていったと考えています。2006年度の第2次調査で、盗掘坑の状況を示すために、この攪乱坑に放り込 まれた礫の状況を記録しているので、今回もまったく任意の礫面ですが、全面的に盗掘坑を埋めるこの礫面を「検出」し、写真・図を作成し、次にこれを除去し て黒色土上面を検出しようと考えています(まだまだ戦後以降)。

◆8月7日(木曜日)第 2日(くもり) 8:30~18:00 岸本・下垣・川畑・諫早・黒川・白井・永井、北野(柏原

・2006年度埋め戻し部の再掘削完了。調査区の設定。南北7.5m(北3.5m、南4m)、東西6m(東西各3m)。

・埋め戻し土を土嚢に詰める(排土置き場をコンパクトにするため、すべて土嚢に入れ、積み上げる方針)。

※別途、1号墳に基準点を設置し、GPSで世界測地系による三級基準測量を実施(無事終)。3号墳のレーザースキャンの下見も。

◆8月06日(水曜日)第1日(おおむね晴れ) 岸本・下垣・川畑・諫早・黒川・白井・永井、北野(柏原市教委)

・10:00、近鉄大阪線「河内国分駅」西口集合。宿舎回りの荷物下ろし。

・11:00、現場へ向かい、現場の荷物下ろし(テント2張到着)。

・12:30、昼食(やすらぎの園)。

・13:30、第2次調査の埋め戻し土の再掘削。西北区、北トレンチはほぼ完了、西トレンチの途中で終了。雷雨。

・17:00、初日なので、ここで終了。

・20:15-21:05、ミーティング。

◆8月05日(火曜日) 岸本・下垣・川畑・黒川・白井

大阪市立大学において、10:00から器財の積み込み準備。18:00解散。

PR

【調査指導】

大阪府教育委員会文化財保護課

柏原市教育委員会

大阪府教育委員会文化財保護課

柏原市教育委員会

【調査担当】

岸本直文(大阪市立大学准教授)

下垣仁志(立命館大学講師)

【学生隊長】

川畑 純 (京都大学院生)

【STAFF】

諫早直人(京都大学院生)

所 梓(京都府立大学大学院OG)

白井翔太郎(大阪市立大学学生)

藤原光平(京都府立大学学生)

小原紗貴(京都大学学生)

日野沙織(大阪市立大学学生)

呑村愛美(大阪市立大学学生)

小谷奈央(金沢大学学生)

永井里佳(関西学院大学学生)

岸本直文(大阪市立大学准教授)

下垣仁志(立命館大学講師)

【学生隊長】

川畑 純 (京都大学院生)

【STAFF】

諫早直人(京都大学院生)

所 梓(京都府立大学大学院OG)

白井翔太郎(大阪市立大学学生)

藤原光平(京都府立大学学生)

小原紗貴(京都大学学生)

日野沙織(大阪市立大学学生)

呑村愛美(大阪市立大学学生)

小谷奈央(金沢大学学生)

永井里佳(関西学院大学学生)

【調査支援】

城倉正祥(奈良文化財研究所研究員)〔第1次参加〕

若杉智宏(奈良文化財研究所特別研究員)〔第1・2次参加〕

【SPECIAL 助っ人】

関本優美子(奈良県立橿原考古学研究所)〔第1次参加〕

守田めぐみ(芦屋市教育委員会)〔第2次参加〕

戸根比呂子(加賀市教育委員会)〔第2次参加〕

角南辰馬(和泉市教育委員会)

桃井宏和(元興寺文化財研究所)

城倉正祥(奈良文化財研究所研究員)〔第1次参加〕

若杉智宏(奈良文化財研究所特別研究員)〔第1・2次参加〕

【SPECIAL 助っ人】

関本優美子(奈良県立橿原考古学研究所)〔第1次参加〕

守田めぐみ(芦屋市教育委員会)〔第2次参加〕

戸根比呂子(加賀市教育委員会)〔第2次参加〕

角南辰馬(和泉市教育委員会)

桃井宏和(元興寺文化財研究所)

【金属器・特殊遺物対応】

塚本敏夫・橋本英将(元興寺文化財研究所)

【3次元計測】

(株)共和

【3次元計測】

(株)共和

【協力】

柏原市立老人福祉センター「やすらぎの園」

柏原市立体育館

天理教北阪分教会(石川義彦)

安福寺

柏原市立老人福祉センター「やすらぎの園」

柏原市立体育館

天理教北阪分教会(石川義彦)

安福寺

【過去の調査】

◆2003年度(2004年冬季) 第1次調査

・前方部墳丘の調査

・3段築成の墳丘が良好に残ることを確認(写真)

※概要は柏原市教育委員会編『玉手山古墳群の研究Ⅴ―総括編―』に公表しているので参照されたい

◆2006年度(2008年夏季) 第2次調査

・後円部墳丘の調査(写真) 埋葬施設の確認調査

【埋葬施設確認調査(第2次)の成果】

※第2次調査の目的は「埋葬施設上の礫敷や埴輪の残存状況の確認と、石棺が納められていたかど

うかの判断材料をえるための一定の追求」(届出に添付した2次調査の基本方針)

うかの判断材料をえるための一定の追求」(届出に添付した2次調査の基本方針)

(1)墳頂の礫敷 を確認 墳頂部で原位置をとどめる埴輪列はない

を確認 墳頂部で原位置をとどめる埴輪列はない

(2)主体部は徹底的に盗掘を受けている→写真(上)

(3)四方にのばしたトレンチで表層約30㎝の「墳頂仕上げ土」を確認、その下で墓坑を検出→写真(右下)

→徹底的な盗掘状況から石棺を搬出した蓋然性が高いと判断した

◆2003年度(2004年冬季) 第1次調査

・前方部墳丘の調査

・3段築成の墳丘が良好に残ることを確認(写真)

※概要は柏原市教育委員会編『玉手山古墳群の研究Ⅴ―総括編―』に公表しているので参照されたい

◆2006年度(2008年夏季) 第2次調査

・後円部墳丘の調査(写真) 埋葬施設の確認調査

【埋葬施設確認調査(第2次)の成果】

※第2次調査の目的は「埋葬施設上の礫敷や埴輪の残存状況の確認と、石棺が納められていたかど

うかの判断材料をえるための一定の追求」(届出に添付した2次調査の基本方針)

うかの判断材料をえるための一定の追求」(届出に添付した2次調査の基本方針)(1)墳頂の礫敷

(2)主体部は徹底的に盗掘を受けている→写真(上)

(3)四方にのばしたトレンチで表層約30㎝の「墳頂仕上げ土」を確認、その下で墓坑を検出→写真(右下)

→徹底的な盗掘状況から石棺を搬出した蓋然性が高いと判断した

(1)玉手山古墳群調査の目的と3号墳調査の意義

河内最大の前期古墳群である玉手山古墳群のうち、100m級最古の3号墳の内容を明らかにする。讃岐地域の石棺の導入が前期前半(築造時期は4世紀初頭と 推測)にさかのぼることを確定させ、その後の松岳山古墳まで石棺が卓越する本地域の独自性を明らかにし、オオヤマト古墳群の王陵との比較検討を行い、初期 倭王権における河内の特質を考える材料をえる。古市・百舌鳥古墳群成立の意味を考える上でも重要である。

(2)3号墳第3次調査の主目的

第2次調査の予備的確認を経て、埋葬施設の確認調査を実施する。

安福寺石棺の棺身が埋置されているのかどうかを明らかにする。

※3号墳=安福寺石棺?、2号墳=石棺、7号墳=石棺?、と考えられるが、どれひとつとして確定したものはない。

※第2次調査で蓋然性が高まったと考えるがこれを確定させる。

(3)玉手山古墳群の意義と保存

安福寺石棺の出所確認は、石棺および3号墳の価値を高め、保存活用に材料を提供する。

これにより玉手山古墳群の保存活用を促進させる。

河内最大の前期古墳群である玉手山古墳群のうち、100m級最古の3号墳の内容を明らかにする。讃岐地域の石棺の導入が前期前半(築造時期は4世紀初頭と 推測)にさかのぼることを確定させ、その後の松岳山古墳まで石棺が卓越する本地域の独自性を明らかにし、オオヤマト古墳群の王陵との比較検討を行い、初期 倭王権における河内の特質を考える材料をえる。古市・百舌鳥古墳群成立の意味を考える上でも重要である。

(2)3号墳第3次調査の主目的

第2次調査の予備的確認を経て、埋葬施設の確認調査を実施する。

安福寺石棺の棺身が埋置されているのかどうかを明らかにする。

※3号墳=安福寺石棺?、2号墳=石棺、7号墳=石棺?、と考えられるが、どれひとつとして確定したものはない。

※第2次調査で蓋然性が高まったと考えるがこれを確定させる。

(3)玉手山古墳群の意義と保存

安福寺石棺の出所確認は、石棺および3号墳の価値を高め、保存活用に材料を提供する。

これにより玉手山古墳群の保存活用を促進させる。

<<

前のページ